“الحوت”.. ملاماتي لا يموت

قلت له: “أحمد ربّك أنك لم تكن كإبراهيم الكاشف، الذي تمّ اكتشاف أثره بعد موته، إذ اكتشفنا عبقريته، ولم يستمتع بهذا الإعجاب المهول به”.

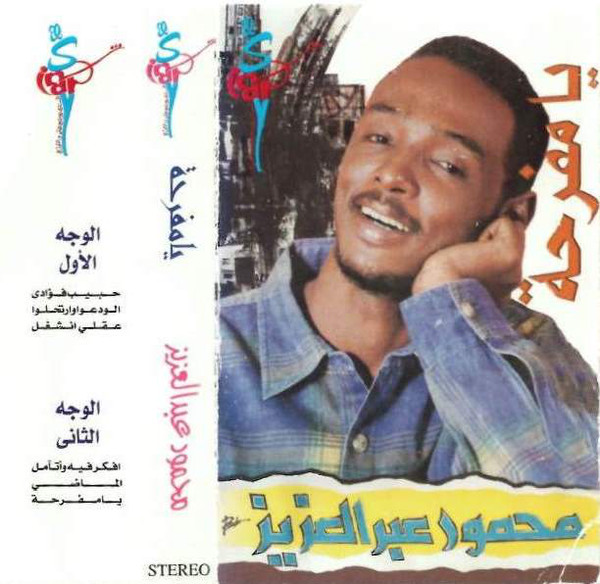

يوسف الموصلي متحدّثا إلى الفنان محمود عبد العزيز “الحوت”.

لم يزلْ ثمة حضور لافت، يفرضه المغني الراحل، محمود عبدالعزيز؛ (16 أكتوبر 1967 – 17 يناير 2013)، وهو حضورٌ مرشّح بسهولة لقرون من الخلود عبْر أغنياته التي رأت النور، أول ما رأت، متحديةٌ صلفٌ عقائدي متزمت، وناهضت باقتدار جهاز حزبي، عبَّأَ كلَّ الفنون بإملاءات سياسية، ودينية دينية، وذلك في خضم ما سُمِّي بـ(المشروع الحضاري) للحركة الإسلاميّة التي حكمت السودان، خفية، في بادئ أمر عبر انقلاب استمر لأكثر من ثلاثين سنة.

ويصادف اليوم مرور عشر سنوات على رحيله، وهو مدعاة لاستعادة ذكراه في خضم حركة ثورية مستمر في البلاد أنهت ثلاثين سنة من الدكتاتورية وما زالت تصارع الثورة المضادة بالمواكب لتكمل مهامها.

حين كان حملة المشروع الحضاري من المغنّين يهزجون: “الطاغية الأمريكان ليكم تدربنا…” و”لما الجيش للشعب انحاز هبت ثورة الإنقاذ”، وغيرهما من الأهازيج؛ كان صوت محمود يسمع وحيدا وسطها، وهو يمجد الحياة ويحيي ألحانا قديمة بما يشبه التحدي:

من يوم ما زازا

أخدت نظرة أنا من قصاد الطاقة

توب الكرب الجابوهو النقادة

يا سيد الناس أنا عاشقك زيادة

وفوق الجيد أنا ببقى ليك قلادة

العجب حبيبي

ما أداني تحية!

يقول الموسيقار يوسف الموصلي، وهو يحكي عن تجربته مع محمود: “تعرفتُ على محمود في العام ١٩٨٩، بعد عودتي من القاهرة، حيث نلت في تلك السنة ماجستير التأليف الموسيقي من الـ(كونسرفتوار) هناك، وفي ذلك الوقت كانت فرقتا عقد الجلاد والسمندل في حالة لمعان فريد، وعلى التوّ بدأت بروفاتي مع السمندل من أجل حفلاتنا المشتركة، وفي حفل بقاعة الصداقة قدم لي الموسيقار د. الفاتح حسين، وهو قائد فرقة السمندل حينها، شابا صغيرا نحيفا يافعا، هو محمود عبدالعزيز؛ وقال لي “هذا الشاب له صوت مهول، ونريده أن يشارك معنا في الحفل”. ولأنني فضولي بطبعي قلت لنفسي إن د. الفاتح لن يقدم لي شخصا غير موهوب؛ فوافقت، وألقيت التحية على محمود، وما إن دخل محمود إلى المسرح كي يغني إلا وأصابتني دهشة لم تغادر مخيلتي”.

إن البصر المتتبع لمسيرة محمود لا يزيغُ من رؤية كيف أنه نجا، في بداياته، من الرعي الجائر للمقالات الصحفية الهازئة التي كتبتْ بخفة، ومن الكاريكاتيرات العجلى التي تصوِّره كمسخ إنسان برأس حمار، هو المطرب هناق، وكذلك نجا من الانتقادات الانطباعية الغاضبة.

يغني محمود بصوت من فصيلة التينور العريض، وطبقا للموصلي فإن صوته يلامس خفيفا في غلظته (الباريتون) في مداه العالي.

كان أيٌّ من هذه الآثار الصحفية وقتها مصممة لتهزم المغني محمود. لكنه شقها جميعا، طولا وعرضا، ليصل بشقائه المقدور إلى أسوأ محطة يُمكن أن يصل إليها فنان.. إذ دخل إبان تلك الفترة إلى مصحة للأمراض العقلية، وكذلك سُجنَ غارما، ومع ذلكْ خرج من السجن ليغني:

أصلي زول من قمت طيب

أسألوا العرفوني فيكم

ما جنيت على زول سليتو

سكبت روحي وفني ليكم

جنيت على روحي المسالمة

وليّ ما حنت إيديكم.. وما بلومكم… في ظنونكم!

والأمر كهذا، يبْدو السؤال عن سر جماهيرية محمود سؤالا فارغا، مثل الاستفهام عن: لماذا مذاق السكر حلو؟ يمكن القول إن محمودا ولد ليكون فنانا وحسب، إذ وفّر ميلاده الفني آلاف المبررات لملايين الشباب، كي ينخرطوا في صراعهم مع الحياة المسجونة البائسة، وبرّهم بملايين العبارات الغنائية الرائعة، التي سيتمثلونها لاستنهاض عواطف الشباب المتوارية خلف أذهان مكدودة:

طرّوني ليك

وأنا كنت قايل أصلي ما بطراك تاني

وكنت فاكر طول غيابك

بيمحو ريدك عن زماني

إلا تاري، البينا لسه

لا نسيتو ولا نساني!

وربما لفرط دلالة أغنية محمود وموسيقاها المكثفة لدى معجبيه، يكتفون منها بكلمة أو عبارة واحدة، تُكتَبُ على زجاج السيارات اللامع، وغيرها من الأسطح البارزة المصقولة: (يا مدهشة)، (سكت الرباب)، (لهيب الشوق)، (ياريتني في بالها)… إلخ. وبالطبع، أيٌّ من تلك العبارات تبعث على السلوى، ويتعيّن عليها أن تحيل، في الوقت نفسه، إلى سمت المغني المحبوب، باذخ الحضور؛ محمود عبدالعزيز.

ولأنّ الأمر يحتمل القول بالإجمال؛ يتيسر للخاطر أن يركن إلى جملة: إنّ في كلٍّ من الشباب السودانيين قبسٌ من الفتى المغنّي محمود عبدالعزيز.. قبسٌ ينقص ويزيد، وفي الكتابة عنه ضربٌ من المجازفة، لكونها اقترابٌ للفراشات من النار الموقدة. إذْ من أيّ تعلّة يحدِّث الكاتب الناسْ؟ وبأيّ ادعاء يقول لهم عن أنفسهم، ويكتب لهم عن محمود الذي هو: فيهم ومنهم وبهم؟ وأنعمْ بها من رفقةٍ محمودة: رفقة محمود؛ رفقةٌ يباركها الشيوخ والأمهات، ويقدح زنادها عشقُ الصبايا والشباب. رفقة لا تنتهي عندهم، إلا لتبدأ بتوسّلاتها من جديد:

على أي حال، إن شاء الله ما آخر وداع

عشم اللقاء بيك ما انقطع لو مستطاع

أصلو الحياة بين الأمل والموت صراع

لكنُّو زورق حبي ليك يا غالية ما داير شراع.

من منهم لم يستل عنقه طويلةٌ طويلة، ليحاكي محمود المغني؟ ومن منهم لم يمتع نفسه بالغناء العذب الذي يهدهدُ الكيان ويرممُ تلف النفس؟

عمري..

بعدّو بالساعات، عشان خاطر مواعيدك.

تستل أعناقهم لتطال وتماثل هامة محمود. يسعدون بتلك الاستطالة، وذلك التطريب المنسرب وهما، كأنّه من صوت محمود. كلّهم محمود استطالتئذٍ! إلا أنّهم سرعان ما يتطابقون مع واقعهم ويعودون إلى الحزن. هو حزن يخصهم كجيل سوداني بائس، أخرج من هذه الدنيا بلا أمل، حين قيل له إن القطار الذهبي للإبداع، في الغناء والموسيقى وكرة القدم؛ غادر المحطة قبل (40) سنة، وحمل معه “جيل البطولات وجيل التضحيات”.

ما أصعب الإحاطة بمحمود حيّا، وكذلك حين ينازل الموت بألف طريقةٍ وطريقة، حين كان هناك في المشفى بعمان، وهنا وهو يتوسدُ الثرى. يتفق النقاد على أنّ محمودا استطاع أن يضيّق– إلى أقصر مدى- مساحات الخلاف بين السودانيين، رغم أن الأوصاف تتقاذفه، فهو عند البعض: رمزا، وعند آخرين: ظاهرة، وعند فئة أخرى: أسطورة شديدة اللمعان، وعند طائفة: سقطُ متاعٍ لا يستحقّ حتى رحمة الذي فطره من عدم! وما للفتى معايب لتسجى.

ورغم ما يُنحلُ حول محمود من خطايا، إلا أنّه ظلّ محبوبا، ولا يرى معجبوه ما يسيء في خلقه، لأنّ محمود ظهر لاحقا، بمآثر تقرّبه من الملاماتية المتصوّفة، الذين يأتون أفعالا منكرة توبيخا و”هضما للنفس” كما يصفهم ود ضيف الله صاحب الطبقات، ليتجنّبوا التدليل على صلاحهم، ومثلهم في ذلك الشيخ إسماعيل صاحب الربابة؛ وكذلك الشيخ سلمان الطوّالي الزغرات؛ والشيخ خليل بن الرومي، فرغم منكراتهم الظاهرة، إلا أنّهم كانوا شيوخا ذوي حضور صوفي مهيب. وكذلك كان محمود، وذاك قبره ظاهر يزار.

الفرقة الموسيقية الأولى التي شاركت محمود كانت فرقة مميزة جدا في رأي الموصلي واسمها (النورس)، ويشير إلى أن الوتريات فيها كانت مميزة للغاية، ثم تحول إلى فرقة (البعد الخامس الموسيقية)، وهي مجموعة تكونت من بعض عناصر النورس بعد تفرُّق أعضائها، إلا أنها كانت أكثر حجما وأكثر تنوعا من حيث تنوع الآلات والعدد. هذه المجموعة استمرت حتى النهاية مع محمود، خصوصا بعد أن أصابه نجاحا مهولا.

ويتّفق النقاد الموسيقيون– ومنهم الموصلي بالطبع– على أن محمود له قدرة عالية وغير مسبوقة على أداء مختلف الأنماط الموسيقية والغنائية، ففي أدائه للأغنيات القديمة مع فرقته يبعث روح التجديد، وفي أدائه لألبومه (خلّي بالك) ينغمس في الحداثة، وفي (سكت الرباب) يتغرَّب، فيتّجه إلى عالم (البوب).

نشأ محمود نشأة طبيعية، لكنّها، في طبيعيَّتها، كسرت الحاجز بين سمت الفتى المتمدّن بحكم نجوميته، ومماثله الفتى الريفي، فكان يتحرّك في الثقافتيْن باقتدار، وفي هذا المضمار قال عنه البروفيسور؛ عبدالله علي إبراهيم، وهو باحث مرموق في التاريخ والدراسات الأنثربلوجية: “الحوت ابن ما سماه الدكتور عبده ملقيم سيمون (انبعاج المدينة)، أي التي اختلط فيها الناس اختلاطا عظيما، انبهمت به الحدود العرقية والقبلية واللغوية. فكتب كتابا عن هُجنة أحياء أطراف الخرطوم، ووصفها بـ(الانحطاط)، لتوحشها طالما اعتزلتها الصفوة. فقال إن عوالمها سيريالية– فوق واقعية، تصنعُ قواعدَ حياتها المبتكرة خلال اللعب. فهيَّ في حالة كرنفالية هازئة بالصفاء الثقافي العرقي. وهيَّ ذاتها المدينة التي فرض شبابها (إزجاء الفراغ) على الدولة الشرعانية المتجهمة. فتجمهروا على ضفاف النيل الليل بطولِه، أُسرا وعشاقا (ذراع في ذراع)، كما قال أحمد عبدالمعطي حجازي. ولعنهم الأئمة من فوق المنابر لاحتفالهم بالفالنتاين ورأس السنة. نقل الحوت المدينة، التي كانت تخترع صور إزجاء فراغها، من (الحفلة) إلى (الكونسرت) في صورته الغربية”.

ليست أغنيات محمود، بكلماتها، سوى تذكير ماكر بقيم قديمة، لكنها توضح بعمقٍ ودون لعثمة، معنى استمرارية الإبداع، وتقولُ إن حواء الغناء السوداني لم تمت؛ لا في آذان الناس، ولا مع أفواه الذين سبقوا محمود بالغناء في زفة القطار الذي حمل (جيل البطولات).

قد تحتاج التواريخ فسحة طويلة لترتِّبَ بعض أوراق الفتى محمود المُسجّى في مقابر حلة حمد، ببحري؛ وستقولُ بدءا إنه لحقَ بالمفكر محمود محمد طه في تاريخ مطابق، لكن كتابة التاريخ لا تمانع في أن يسبقها أحدهم، ويقول في الصفحة الأولى: كان محمود عبدالعزيز رمزا، والرمز لا يفنى، وكذلك لا يصنع.