الاثنين

لطالما عددتُّ حسن مكِّي مِن عقلاء الاسلام السِّياسي القلائل في البلاد، مثله مثل غازي صلاح الدِّين وآخرين. ذلك أنك، مهما اختلفت معه، لا تملك إلا أن تقدِّر اجتهاداته في صياغة أفكاره ومواقفه. وهذا، بالتَّحديد، هو ما أسلمني للحيرة إزاء الكثير من إفاداته لصحيفة “اليوم التَّالي” في الحوار الذي أجرته معه، مؤخَّراً، حول الأوضاع الرَّاهنة بالبلاد، والخيارات المتاحة لتحقيق الوحدة الوطنيَّة.

الشاهد أنه، على كثرة المفارقات الصَّارخة ضمن تلك الافادات، فإن قوله بأن “الجَّيش سيظل الضَّامن للحياة الدِّيموقراطيَّة” هو أكثر ما أثار هذه الحيرة إزاء انتقال الرَّجل، بسَّلاسة عجيبة، من خانة “المفكر” الذي يوقِّر عقله، إلى خانة “الكادر” الذي لا يهمُّه سوى تزكية خطه الحزبي، بالحقِّ أو بالباطل! فإفادته المشار إليها تنطوي على قدر هائل من المغالطات بشأن وقائع لم تمَّح من الذَّاكرة بعد، بل ما تزال شاخصة في الأذهان، وجميعها تؤكد أن “العسكر”، والمقصودا، بالطَّبع، شريحة “كبار الجَّنرالات”، لم يكونوا، في أيِّ وقت، ضمانة للدِّيموقراطيَّة، بل كانوا، دائماً، المهدِّد الأكبر لها، منذ الاستقلال، بعكس ما ذهب إليه مكِّي!

عبُّود، مثلاًً، أقدم، باسم الجَّيش، على تدمير التَّجربة الدِّيموقراطيَّة الأولى (1956م ـــ 1958م)، ودشَّن عهده، في 17 نوفمبر 1958م بـ “أوامر” للصُّحف بألا تنتقد النِّظام، وألا تنتقد الطوائف الدِّينيَّة، وألا تنتقد الدُّول الأخرى، وألا تذكر الأحزاب السِّياسيَّة، وألا تنشر أخبار الجَّيش. وفرَّط، إلى ذلك، في السَّيادة الوطنيَّة، وفي مقدِّرات البلاد وأراضيها، وانفرد بالرَّأي حول إدارتها، معتمداً سياسة القمع الدَّاخلي، كما اعتمد الأسلمة والتَّعريب القسريين للاقليم الجَّنوبي، ما أفضى إلى تصاعد حدَّة الحرب الأهليَّة، والانهيار الاقتصادي، وتفاقم السَّخط الشَّعبي، وانتهى بثورة أكتوبر التي هبَّت لاستعادة الدِّيموقراطيَّة في 1964م.

والنِّميري اعتدى، بدوره، على الدِّيموقراطيَّة الثَّانية (1965م ـــ 1969م)، بانقلابه العسكري صبيحة 25 مايو 1969م، وافتتح عهده مبشِّراً بالاشتراكيَّة، مخلوطة بالقوميَّة العربيَّة، ورافعاً شعارات تقدُّميَّة، دون أن يعي لأيٍّ منها معنى محدَّداً، فعادى اليساريِّين واليمينيِّين معاً، وزجَّ بالجَّميع في المعتقلات، وصادر الحريَّات، وأفشى مناخ الشُّموليَّة، وأمَّم الاستثمارات الاجنبيَّة، وصادر حتَّى المطاعم الشعبيَّة، بلا قرارات قضائيَّة، ولا تعويضات مجزية، ثمَّ اختتم نظامه بمصالحة القوى الرَّجعيَّة، وتقسيم الجَّنوب، ورفع شعارات إسلاميَّة لم يكن، أيضاً، يعي معناها، حيث طبق الحدود في زمن مجاعة، وقطع أيدي فقراء لم يسد لهم جوعتهم، ِّأو يوفِّر لهم حرفتهم، ورحَّل اليهود الفلاشا إلى إسرائيل، مِمَّا أفضى إلى عزلته، داخليَّاً ودوليَّاً، وانتهى بأن أطاحت الجَّماهير الشَّعبيَّة بنظامه إلى مزبلة التَّاريخ في انتفاضة مارس ـــ أبريل 1985م.

أمَّا البشير فقد جاء محمولاً على ظهر الاسلام السِّياسي، المخبوء داخل “حصان طروادة” الانقلاب العسكري فجر 30 يونيو 1989م، فأجهض الدِّيموقراطيَّة الثَّالثة (1986م ـــ 1989م)، ومكَّن لدكتاتوريَّة الحركة الاسلامويَّة، في أكثر أطوارها مراهقة وتشنُّجاً، وأوقع، لسنوات طوال، أقسى صنوف القمع، والقهر، والظلم، على قطاعات الشَّعب كافة، رجالاً ونساءً، وعلى الحركة السِّياسيَّة جمعاء، كما ناصب العالم كله عداءً فاجراً، بما فيه حتَّى دول الجِّوار العربيَّة الاسلاميَّة، قبل أن ينقلب، بأثر التَّفاقم غير المسبوق لعزلته، يتخبَّط يمنة ويسرة، في تحالفات غير مبدئيَّة، داخليَّاً وخارجيَّاً. وإلى ذلك اشتدَّ الفساد، وتفشَّت الجَّريمة المنظَّمة، وانهار الوضع الاقتصادي، وتدهورت الحالة المعيشيَّة، وتهتَّك النَّسيج الاجتماعي، وساءت العلاقات الخارجيَّة، وانفصل الاقليم الجَّنوبي، وانحدر الأمن والسِّلم إلى ما دون الحضيض في دارفور، وجنوب كردفان، والنِّيل الأزرق، والشَّرق، ومناطق السُّدود في أقصى الشَّمال، حتَّى انفجرت ثورة ديسمبر 2018م المجيدة على مدى أشهر طوال، لتطيح بالنِّظام في أبريل 2019م.

والآن ها هو البرهان وثُلَّة جنرالات اللجنة الأمنيَّة للنِّظام الاسلاموي البائد، يستغلُّون وضعهم فوق ربوة سنام الجَّيش، فيمتطون ظهور أجنادهم البسطاء في 25 أكتوبر 2021م، وينطلقون على ذات نهج أسلافهم الانقلابيِّين، قاطعين الطريق، هذه المرَّة، أمام استكمال مهام الفترة الانتقاليَّة التي دشنتها الثَّورة، ومعيقين تقدُّمها باتِّجاه التَّأسيس للدِّيموقراطيَّة الرَّابعة، ومغرقين البلاد، من اقصاها إلى أقصاها، في دوَّامة غير مسبوقة من البطش، والعنف، والدَّم!

تلك هي تجارب الدِّيكتاتوريَّات “العسكريَّة” في بلادنا، فمتى، إذن، كان الجَّيش هو “الضَّامن للحياة الدِّيموقراطيَّة”؟! وبأيِّ منطق يريدنا “المفكِّر” حسن مكي أن نزدرد “قوله” العصيَّ على الهضم هذا؟! وهل، يا ترى، فارق المتنبي جادَّة الصَّواب، قيد أنملة، يوم أنشد قوله الحكيم: “ولَيْسَ يَصِحُّ فِي الأَفهَامِ شَئٌ/ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيل”!

الثُّلاثاء

ضمن إفادته القيِّمة لقناة “سودان بكرة”، حول ملابسات اعتقاله وتعذيبه في “بيت الأشباح”، استشهد البروفيسور فاروق محمَّد ابراهيم بالفريق اسحق ابراهيم عمر، رئيس هيئة أركان القوَّات المسلحة الأسبق، قائلاً إنه، حين علم بما وقع معه، سجَّل، بنفسه، زيارة لذلك “البيت” سيئ السُّمعة، ووقف على ما كان يُرتكب فيه من مخازي. غير أن المخلوع استدعاه، وحقَّق معه حول تلك الزيارة، وأمره بألا يكرِّرها مرَّة أخرى، ثمَّ ما لبث أن فصله من الخدمة!

لا أرى أيَّ مسوِّغ يبقي رئيس هيئة الأركان الأسبق صامتاً على تلك الواقعة حتَّى الآن، بل أعتقد أن من أوجب واجباته التَّحرُّك لكشفها، وجعلها محلَّ إجراءات جنائيَّة، كي تأخذ العدالة مجراها!

الأربعاء

الحديث عن “جدليَّة الدَّولة والثَّورة” حديث ذو شجون، إذ بقدر ما يوعز بمحاور “عمليَّة” ذات طابع آنيٍّ، يمكن، أيضاً، أن يوعز بمحاور “نظريَّة” لا ترتهن إلى زمن محدَّد. وفي الحالة الأخيرة سيكون المطلوب تناول الشُّروط الفكريَّة والسِّياسيَّة التَّاريخيَّة لارتباط مسألة “الدَّولة” بمسألة “الثَّورة”، عبر محاور تفصيليَّة ثلاثة على النَّحو الآتي:

المحور الأوَّل: أن بروز “الدَّولة”، مظهريَّاً، ككياناً منفصل عن المجتمع، بل ويقف، عمليَّاً، فوقه، هو مجرَّد وهم؛ حيث أن “الدَّولة”، في حقيقتها، لا تمثِّل قوَّة خارج المجتمع، ولا “صورة للعقل” من النَّاحية الأخلاقيَّة، بحسب هيغل، وإنَّما هي الثَّمرة المنطقيَّة لتورُّط هذا المجتمع في تضادَّات بين طبقات متنافرة داخله، مِمَّا أفضى لأن يلتهم القويُّ الظالم فيها الضَّعيف المظلوم، مستغلاً امتلاكه لأدوات القمع التي تمكِّنه من هذا الالتهام، كالشُّرطة، والقضاء، والسُّجون .. الخ. بعبارة أخرى، فإن هذا المجتمع قد تورَّط، أصلاً، في تناقضات طبقيَّة استعصى عليه حلها، فكان لا بُدَّ من بروز “الدَّولة”، كرمَّانة ميزان، كمعامل يؤمَّل أن يعبِّر عن هذه التَّناقضات كأمر طبيعي مقبول!

المحور الثَّاني: أن “الدَّولة” لم توجد، أصلاً، منذ الأزل، بل هي مستجدة في التَّاريخ، وطارئة على المجتمعات البشريَّة. فقد وُجدت مجتمعات لم تحتج إلى “الدَّولة”، بل ولم يكن لديها حتَّى أدنى فكرة عنها. وفقط، عندما بلغ تَّطور تلك المجتمعات، اقتصاديَّاً واجتماعيَّاً، درجة الانقسام إلى طبقات متناحرة بين “مستغِلين” ــ بكسر الغين ــ يملكون أدوات الانتاج، و”مستغَلين” ــ بالفتح ــ يملكون قوَّة عملهم، غدت “الدَّولة” ضرورة، متَّخذة مختلف الأشكال التَّاريخيَّّة التي يتمُّ انتقال هذه “الدَّولة”، منها وإليها، تلقائيَّاً. هكذا عرفت العصور القديمة دولة “مالكي العبيد/ والعبيد”. وببلوغ القوى المنتجة فيها درجة معيِّنة من التَّطوُّر، أصبحت علاقات “العبوديَّة” عائقاً أمام الانتاج، فجرى الانتقال، تلقائيَّاً، إلى شكل أرقى، حيث عرفت العصور الوسطى دولة “الاقطاعيِّين/ والفلاحين الأقنان”. ثمَّ تكرَّرت دورة التّناقض تلك بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج، الأمر الذي اقتضى التَّطور إلى شكل أرقى، عرفه العصر الحديث، تلقائيَّاً كذلك، في دولة “الرأسماليِّين/ والعمل المأجور”. وبنفس القدر فإن بلوغ الوضعيَّة الطَّبقيَّة الأخيرة حدَّاً من التَّناحر المعيق للإنتاج، اقتضى وما زال يقتضي، من كلِّ بُدٍّ، أن يتمَّ الانتقال منها إلى شكل أرقى لصالح قوى الانتاج ــ وبالأساس “بائعي العمل المأجور”. لكن هذا الانتقال الأخير لم يكن من الممكن، بل يستحيل إنجازه “تلقائيَّاً”، إذ لا مندوحة من تفجير “ثورة” اجتماعيَّة مخصوصة ترتقي بالتَّشكيلة الاقتصاديَّة الاجتماعيَّة من “الدَّولة البُرجوازيَّة” إلى “الدَّولة الاشتراكيَّة”، كعتبة أولى على طريق المجتمع الشِّيوعي، فتستكمل إشكاليَّة “الدَّولة والثَّورة” تمام جدليَّتها، حيث يتمُّ القضاء على الطبقات، فتزول “الدَّولة” ذاتها، بالضرورة، ويجري تحويل المجتمع إلى اتِّحاد منتجين أحرار. وهكذا، مثلما لم تنوجد “الدَّولة” منذ الأزل، فإنها لن تبقى إلى الأبد!

المحور الثَّالث: مرتبط بسابقه، إذ أن “زوال الدَّولة”، أو “اضمحلالها”، بمصطلح إنجلز، ليس، هو الآخر، عملاً يتحقَّق بسلاسة تلقائيَّة، وإنَّما لا بُدَّ له، أوَّلاً، كما قد رأينا، من تدخُّل جراحي عن طريق “الثَّورة” التي “تنقل” المجتمع، ابتداءً، من طور “الدَّولة الرّأاسماليَّة” إلى طور “الدَّولة الاشتراكيَّة”، فاتحة الطريق كي يتمَّ “الانتقال التِّلقائي”، لاحقاً، وعند درجة محدَّدة من التَّطوُّر، إلى “المجتمع الشِّيوعي”، مجتمع المنتجين الأحرار الذين يعملون، ويقتسمون عائد عملهم، بعدالة، ومن ثمَّ لا تعود بهم حاجة إلى “الدَّولة” التي سوف تؤول، بالضَّرورة، إلى متحف التَّاريخ السِّياسي!

من ثمَّ فإن توهُّم “الانتقال” من المجتمع “الرَّأسمالي” إلى “الاشتراكي”، كعمليَّة تتمُّ بصورة “تلقائيَّة”، فتلك أيديولوجيَّة تطمس، وتنكر، وتزوِّر، تماماً، مفهوم “الثَّورة”! إنها، على وجه التَّحديد، أيديولوجيَّة “الاشتراكيِّين الانتهازيِّين” الذين يدعوننا للانتظار إلى يوم القيامة، ريثما تطرح “رأسماليَّتهم” ثمارها “الاشتراكيَّة” تلقائيَّاً! وأحزاب هؤلاء تنتشر، بوجه مخصوص، في بلدان الغرب الرَّأسمالي!

الخميس

إن وُجد مَن لم يقتنع، بعد، بأن الأمور قد تخثَّرت إلى أقصى حدٍّ على جبهة انقلاب 25 أكتوبر الذي أبقى الدَّولة بلا حكومة لأكثر من عام حتَّى الآن، فإن عليه أن يطالع ما كشفت عنه المصادر الموثوقة بشأن أغرب مؤتمر في تاريخ البلاد، وربَّما في تاريخ العالم (!) حيث عقد منتجو وتجار “البنقو” بالسُّودان مؤتمراً بإحدى غابات السَّافنا الغنيَّة بمحلية “الفردوس” بشرق دارفور، تمخَّض عن توصيات، من بينها وضع خطة تأمينيَّة دقيقة لسير قوافل هذه التِّجارة من مناطق الإنتاج الى مناطق التسويق، وتخصيص نسبة 30% من عائداتها كي توزَّع بين “الحارس – والخبير – وسائق المركبة”، تحفيزاً لهم على ما يبذلون من جهد! وجاء في الأنباء أن المؤتمر حظي بمشاركة واسعة لـ “مناديب” من مختلف أنحاء البلاد!

سعيت حثيثاً لمعرفة الشِّعار الذي انعقد تحته المؤتمر، لكن بلا طائل، وإن كنت أظنُّه: “البنقو ما كَعَب .. كَعَب البنقو الكَعَب”!

الجُّمعة

سأل بعض الصَّحفيِّين صدِّيق الصَّادق، عن مدى تأكُّدهم من نوايا “العسكر” الحقيقيَّة تجاه “الاتِّفاق الإطاري”، فقال: “ليس لدينا جهاز لكشف هذه النَّوايا”!

رأيي أن الحصافة خذلت، للأسف، مساعد رئيس حزب الأمَّة القومي! فالحزب، أيُّ حزب، ليس مجموعة “تكنوقراط”، بل مجموعة “سياسيِّين”، ومِن ثمَّ فإن هذا “الجِّهاز” موجود إذا أرادوا، لكنه ليس “ماكينة” يُعرض عليها النَّاس لتفرز وسطهم بين ذوي النَّوايا الحسنة وذوي النَّوايا السَّيِّئة، وإنَّما تركيبة منهجيَّة من مختلف أساليب الاستقراء، والاستنتاج، والاستنباط التي يمكن أن تضئ، عن طريق التَّحليل المنطقي للمواقف والسُّلوك السِّياسي، ليس، فقط، نوايا “الجَّنرالات”، بل، وإلى حدٍّ معقول، نوايا جميع الأطراف!

السَّبت

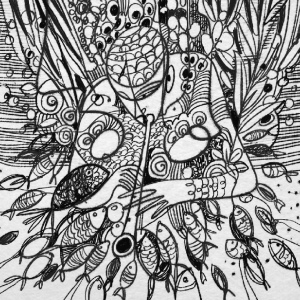

بالسَّبت 20 يناير الجَّاري دشَّن التَّشكيلي البارع عصام عبد الحفيظ معرضه الجَّديد بقاليري “داون تاون” بالخرطوم. وثمَّة اتِّفاق عام بين معظم التَّشكيليِّين والنُّقَّاد على أن عصاماً هو الوريث الشَّرعي للسُّلالة الماجدة التي يقف على رأسها الصَّلحي، وشبرين، وعثمان وقيع الله، وحسين شريف، وتي اس احمد.

وفي مناسبة المعرض الجَّديد أستعيد، هنا، كلمة سبق أن كتبتها عن عصام. فالتَّشكيل يتَّخذ لديه طريقين هما الرَّسم والتَّلوين من جهة، والتَّصوير الفوتوغرافي من جهة أخرى، حيث تراوح أعماله، بهذين الطريقين، بين اللوحة والبوستر، وبين الفوتوغرافيا الصَّحفيَّة. ورغم أن لكلِّ طريق أدواته وأساليبه المختلفة، بطبيعة الحال، إلا أن ثمَّة تشابهاً لا يخفى على النَّاظر المدقِّق في المنهجين المتَّبعين بكلٍّ من هذين الطريقين.

فعلى صعيد الرَّسم والتَّلوين يتجلى هذا التَّشابه في الميل الغالب لدى عصام إلى التَّعبير التَّجريدي القائم، كما لدى سائر التَّجريديِّين بوجه عام، في الإعلاء من شأن الخيال باتِّجاه تخليص المرئيَّات الماثلة أو المحتملة من حقائقها الواقعيَّة، وإعادة صياغتها في شكل قطعٍ إيقاعيَّةٍ بصريَّة مختلفة، بعد إفراغها، كما في الأحلام، من جلِّ دلالاتها المباشرة، وإكسابها خصائص قصديَّة أخرى نابعة، أوَّلاً، من الميل الفكريِّ المسبق لدى الفنَّان، وثانياً من الحالة العقليَّه والعاطفيَّة التي تميِّز مزاجه أوان تصدِّيه لعمليَّة الخلق الفنِّي. بعبارة أخرى يُخضع عصام رؤيته الإبداعيَّة لخياله بما يتجاوز الواقع الماثل إلى واقع آخر متخيَّل، يختزل فيه الأفكار إلى مساحات لونيَّة، ويهمل الحدود الخارجيَّة للخطوط في الغالب. ويتبدَّى ذلك، ضمن ما يتبدَّى، في نوعيَّة اللون، ودرجته، وحجم وشكل المساحة التي يغطيها، واستقامة وجهته أو انحنائها، غلظتها أو رقَّتها، حرارتها أو برودتها، حدَّتها أو ليونتها، وما إلى ذلك من أحاسيس تنتقل عدواها إلى المتلقِّي من خلال الإيحاء بملمس اللوحة، وأسلوبيَّة ضرب الفرشاة على سطحها، وطريقة توزيع الألوان بين مساحاتها المختلفة، وما إلى ذلك.

أمَّا على صعيد الصُّورة الفوتوغرافيَّة، فالتَّشابه يتجلَّى، بوجه عام، في كون هذا الفنَّان لا ينحو إلى التقاط المشهد على ما هو عليه في حقيقته الواقعيَّة، إنَّما على النَّحو الذي يبدو عليه في متخيَّله، بما يعكس، أيضاً، ميله الفكري، وهيئته العقليَّة والعاطفيَّة، ووضعيَّته المزاجيَّة لحظة الطلق الإبداعي، مستخدماً، لذلك الغرض، اختيار زاوية الالتقاط، وضبط درجتي الضَّوء والعتمة، وتوسيع أو تضييق فتحة العدسة، وما إلى ذلك من تقنيَّات أصعب بما لا يُقاس بتقنيَّات الرَّسم والتَّلوين، سواء كان المشهد تكويناً بشريَّاً، أو أيَّ موضوع مادِّيٍّ آخر.

وغالباً ما تتَّسم أعمال عصام بسمات أفريقيَّة سودانيَّة. فلئن تيسَّرت رؤية تلك السِّمات في اللعب على انكسارات الضوء والظلِّ في الصُّور الفوتوغرافيَّة، لا سيَّما تلك التي تمثِّل التَّكوينات البشريَّة موضوعاتها، مثل البورتريهات التي يتعامل معها كموضوعات مستقلة يقول عبرها ما يريد، فإن ملاحظة تلك السِّمات لا تصعب في رسوماته وتلاوينه أيضاً، من حيث الانطباع الذي يتركه في وجدان المتلقي تواتر درجات ألوان بعينها، كالأسود والرَّمادي والأحمر، فضلاً عن تداخل رموزيَّات محدَّدة فيها، بمستويات مختلفة من الوضوح والخفاء، كالحراب، والقباب، والمآذن، والأهلة، والأشكال الهندسيَّة، كالدَّوائر، والمربَّعات، والمثلثات، ومتوازيات الأضلاع، وما إليها، فضلاً عن الملامح الزِّنجيَّة الصَّريحة. وبالطبع فإن ورود هذه الرُّموزيَّات يتفاوت من لوحة لأخرى. بعبارة مختصرة، فإن عصاماً ليس معنيَّاً بالكشف عن “حقيقة الأشياء”، بل بالكشف عن “الحقيقة الفنِّيَّة للأشياء”. وفي هذا يكمن الفرق بين الإبداع والفلسـفة، رغم أن وراء كل إبداع فلسـفة ما، بالضَّـرورة.

وبعد، لا يصعب على الزَّائر لغاليري عصام أن يفطن، من أوَّل وهلة، إلى أنه بإزاء تشكيلي ومصوِّر محترف بارع، مِمَّا يشكِّل قيمة مضافة دون شك. فقد اتَّخذ هذا الفنَّ مهنة لقرابة الأربعين سنة حتَّى الآن، منذ أوَّل تخرَّجه، في مطالع الثَّمانينات، من كليَّة الفنون الجَّميلة بالمعهد الفنِّي بالخرطوم “جامعة السُّودان لاحقاً”، حيث تتلمذ على أشهر الأساتذة الملوِّنين الذين كان أكثرهم تأثيراً عليه، في ما بعد، إبراهيم الصَّلحي وحسين شريف، ثمَّ بقي، عمراً بأكمله، يشقُّ لنفسه طريقاً مائزاً، ويحيا عاشقاً متبتِّلاً يهب جلَّ وقته للفُرَش، والألوان، والحواسيب، والكاميرات، والطابعات، والمحامل الخشبيَّة، فضلاً عن ذخيرته من الكتب في شتَّى صنوف المعرفة. فعصام فنان مثقَّف لم يكتف بما تعلم، في ستوديوهات الكليَّة، من أسس الرَّسم والتَّلوين، وتاريخهما، وسائر العلوم الأخرى ذات الصِّلة بهما، بل ظلَّ يراكم المزيد من المهارات بالتَّجريب والاطلاع، كما وأنه لم ينغلق في إطار محدود من التَّلقي، وإنَّما انفتح، عن طريق معارضه الفرديَّة، ومشاركاته في المعارض الجَّماعيَّة، بالذَات، على فضاءات عربيَّة وأفريقيَّة أكثر اتِّساعاً، مِمَّا أكسبه دُربة عالية قلَّ أن تجد لها نظيراً بين أقرانه.

الأحد

ذات ظهيرة في مطالع العام 2013م هاتفني، دون تعارف شخصي مسبق. الشَّهيد خليل ابراهيم، مؤسِّس وقائد “حركة العدل والمساواة”السَّابق، وبمعيَّته أحمد حسين آدم، متحدِّث الحركة الأسبق، طالبَين موافقتي على ترشيحهم لي، عن طريق “يوناميد”، مستشاراً لحركتهم خلال مفاوضاتها، آنذاك، مع وفد النِّظام البائد بالعاصمة القطريَّة الدَّوحة. وبعد أن أبديت موافقتي انخرطنا في “أنس سياسي” استغرق قرابة السَّاعة، وكنت ابتدرته بوجهة نظر أدليت بها للقائد الشَّهيد، فحواها ألا يرفض الطلب الذي كانت قد تقدَّمت به بعض الحركات، آنذاك، كي تستصحبها “العدل والمساواة” في المفاوضات، وكان الشَّهيد، حسبما رشح في الأخبار، يمانع، لسبب ما. وأذكر مِمَّا قلت له، أستحثه على القبول، إن ذلك يصبُّ في صالح الحركة، ويعزِّز من سمعتها المحليَّة والعالميَّة، فأجابني ضاحكاً:

ـــ “يا كمال يا خوي ما معقول تصدِّقوا أيِّ خمسة ستة أنفار يسمُّوا نفسهم حركة وكل العندهم سيَّارة دفع رباعي واقفين بيها تحت عرديبة في الخلا، وشايلين ليهم كلاشينكوفين تلاتة، وتلفون ثريَّا عاملين بيهو دوشة لوكالات الأنباء في كل العالم”!